Амфитеатры. Амфитеатр в Вероне. Амфитеатр в Поле

Архитектура античного мира > Римская империя. Общественные сооружения

Амфитеатры. К середине I в. н.э. установился в своих главных чертах тип римского амфитеатра. Большинство известных амфитеатров было построено в течение первых двух веков существования империи, причем на территории самой Италии их насчитывалась меньше, чем в восточных и западных провинциях, где они сооружались во всех крупных центрах и при постоянных военных лагерях. Там, где можно было хотя бы частично использовать в качестве опоры склон холма, продолжали сооружаться амфитеатры, подобные помпейскому.

Но в большинстве амфитеатров, этого времени места для зрителей опирались на субструкции, т.е. на массивные каменные пилоны, перекрытые сводами и соединенные радиальными бетонными стенами. Субструкции в амфитеатрах располагались иначе, чем в театрах. В полукруглых театральных зданиях они были направлены радиально относительно одного геометрического центра. Более сложная форма амфитеатров, которая складывалась из дугообразных отрезков стен разной кривизны, обусловила расположение субструкций относительно нескольких геометрических центров (иногда до 12). При этом субструкции вдоль большой оси амфитеатра, особенно в их примыкающих к арене частях, раздвигались, давая необходимое пространство для свободного прохода на арену групп гладиаторов и процессий.

Таким же образом ставились субструкции и вдоль малой оси здания, освобождая место для парадного подхода к ложам почетных посетителей. Субструкции образовывали жесткую конструктивную систему, на которую опирались ряды ступеней театрона. Театрон поднимался под углом 30° относительно арены и делился на ярусы круговыми обходами и парапетами. На фасаде им более или менее точно соответствовали галереи, сообщавшиеся коридорами с местами для зрителей и служившие в качестве фойе.

Галереи были образованы несколькими ярусами пилонов, обходивших здание по периметру и перекрытых сводами, которые выходили аркадами на фасад (большие амфитеатры имели два ряда галерей). Через открытые аркады нижнего яруса публика равномерно заполняла здание и, поднимаясь по лестницам между субструкциями, попадала на свои места. Ступени театрона были разделены отметками на отдельные места, ширина которых в среднем составляла около 38 см. Известно, что в некоторых амфитеатрах снаружи были размечены секторы мест и имелись ограждения для контроля при пропуске толп зрителей.

Большинство амфитеатров имело два яруса, аркады которых оформлялись ордером. Вертикали ордерных членений сообщали протяженному объему сооружения необходимую собранность.

Стволы всех полуколонн в зрелищных сооружениях обычно вытесывались гладкими из твердых пород камня. Ордера в амфитеатрах еще более, чем в театральных зданиях, отходили от канонических образцов, будучи поставлены в зависимость от все возраставшей ширины арочных пролетов, которые они обрамляли. В амфитеатре с равной высотой этажей различия в пропорциях между ордерами стирались, сохранялось лишь различие капителей.

Макет амфитеатра

По верху здания проходил аттик, ритмически прорезанный прямоугольными окнами. Крытая галерея за аттиком защищала зрителей верхнего яруса от дождя, а при случае вмещала дополнительное число зрителей. В отверстия кронштейнов карниза аттика вставлялись деревянные стойки. К ним привязывали концы растяжек велария, который в амфитеатрах имел другое устройство, чем в театрах. Составлявшие его основу канаты с одной стороны прикреплялись к кольцу. Перед спектаклем это кольцо клали на арену, расправляли сеть канатов и тянули за рабочие веревки. Привязав наружные концы канатов к стойкам, получали сетку, трапециевидные ячейки которой затягивали полотнищами. Подобная система использовалась и для поднятия механизмов и актеров, когда это требовалось по ходу действия.

Капуя. Ипогеи амфитеатра

В амфитеатрах I в. до н. э. арена представляла собой овальную площадку, покрытую песком и отделенную от театрона подием высотой от 2 до 3 м. Подий предохранял зрителей от опасного соседства с дикими зверями, выпускавшимися во время игр на арену. В нем имелись двери, за которыми гладиатор мог укрыться от разъяренных животных. Помещения для гладиаторов и для животных первоначально размещались вблизи главного выхода на арену, но с начала I в. н. э. они были перенесены под арену.

Подземные помещения под ареной — ипогеи — делились на три типа. Простейшие состояли из двух концентрических галерей (в амфитеатрах Луцерии, Немауза, Сабратхи, Тисдры и др.).

К помещениям второго типа добавилось центральное помещение (амфитеатры Сиракуз, Вероны, Полы, Аквинкума и др.).

В помещениях третьего типа кольцевые галереи комбинируются с продольными коридорами, занимая все пространство под ареной (Колизей, амфитеатры Капуи и Путеол (совр. Поццуоли)).

В ипогеях размещались камеры гладиаторов, клетки животных, кладовые инвентаря и помещения, куда сносили многочисленные трупы убитых во время представления. Легкие деревянные трапы вели из ипогеев на арену.

Верона. Амфитеатр, начало I в. н. э. фрагмент внешнего вида

Верона. Амфитеатр, начало I в. н. э. Внутренний вид

Одним из первых в начале империи был построен амфитеатр в Вероне. Его размер в осях 152,5X123,25 м, арена 75,68X44,39 м. Три последовательно уменьшающихся по высоте яруса ордерных аркад образовывали его фасад. Во втором ярусе мерный ряд одинаковых арок местами прерывался более высокими арками, что обогащало ритм членений фасада. По продольной оси здания располагались два главных входа, выделенных пятью сводчатыми пролетами. От фасада уцелела только часть, зато внутри амфитеатр, рассчитанный на 28 тыс. мест, сохранился хорошо.

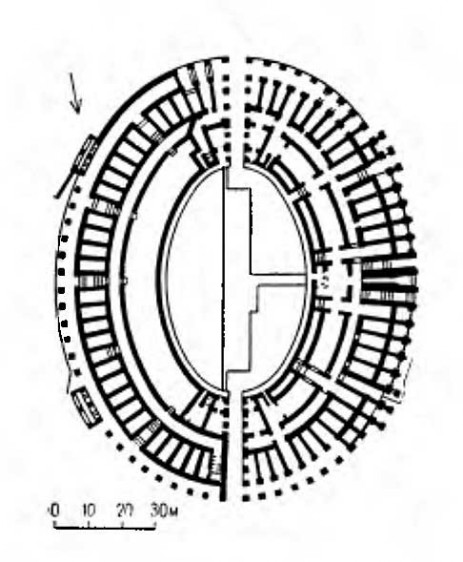

Несколько меньший амфитеатр в Поле, возникший вскоре после основания там в 30 гг. до н. э. колонии, был расширен в эпоху Клавдия. Его размеры 132,5x105,4 м, арена 70X44,8 м, вместимость 23 тыс. зрителей.

На глубине трех метров под его ареной имелось подземное помещение величиной 58X7,85 м, разделенное несущими деревянное перекрытие колоннами и соответствующими им пилястрами. Внутри подия проходил коридор с двенадцатью выходами на арену. Наружная часть амфитеатра почти полностью сохранилась. Она состояла из двух ярусов аркад и аттика с квадратными окнами. Обрамления входов выложены из больших рустованных блоков.

Пола (Далмация). Амфитеатр, I в. до н. э. План

Пола (Далмация). Амфитеатр, I в. до н. э. вид сверху

Особенностью амфитеатра являются четыре прямоугольных выступа на фасаде, расположенные крестообразно относительно его главных осей. Они поднимаются на всю высоту здания и содержат лестницы. На их верхних площадках находились цистерны с водой, употреблявшейся для нужд гладиаторов и зрителей. Широкие вертикали выступов делали более стройным объем амфитеатра. Подобные формы наметились ранее в амфитеатре в Луцерии, но там их было по четыре в каждом секторе фасада и они лишь слегка выдавались из его плоскости.