Афины. Акрополь 2

Архитектура античного мира > Расцвет аттической архитектуры

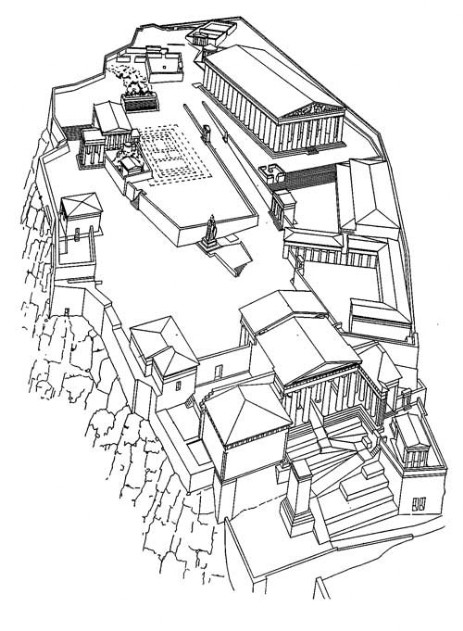

Афины. Акрополь. Реконструкция (по Стивенсу)

Позднее, при Перикле, были возведены почти все важнейшие памятники ансамбля: Парфенон — главный храм Афины Девы, покровительницы города, поставленный у южного края скалы, на самой ее высокой точке (строился в 447—438 гг. до н. э., заканчивался отделкой до 432 г. до н. э.), Пропилеи — парадные ворота на западном, пологом склоне Акрополя (437—432 гг. до н. э.) и грандиозная статуя Афины Воительницы (Промахос), произведение гениального Фидия, возвышавшаяся на высоком пьедестале лицом ко входу и господствовавшая над всей западной частью ансамбля.

Выполнение широко задуманной реконструкции осуществлялось с большой энергией и быстротой под руководством самого Фидия. Но после Перикла были построены лишь Маленький храмик Ники Аптерос, поставленный несколько впереди Пропилей на высокой скале (Пиргосе), расширенной и укрепленной субструкциями (спроектирован около 449 г. до н.э., но построен около 421 г. до н.э.), и Эрехтейон — храм, посвященный Афине и Посейдону и расположенный почти параллельно Парфенону с северной стороны. Сооружение его было начато в 421 г., но задержано Пелопоннесской войной до 407—406 гг. до н.э.

Таким образом, на возведение всех построек ушло около сорока лет. "Мало-помалу, — пишет Плутарх, — стали подниматься величественные строения, неподражаемые по красоте и изяществу. Все ремесленники старались друг перед другом довести свое ремесло до высшей степени совершенства. В особенности заслуживает внимания быстрота окончания построек. Все работы, из которых каждую могли, казалось, кончить лишь несколько поколений в продолжение нескольких столетий, были кончены в кратковременное блестящее управление государством одного человека.

Легкость и быстрота произведения не дают еще ему прочности или художественного совершенства. Лишняя трата времени вознаграждается точностью произведения. Вот почему создания Перикла заслуживают величайшего удивления: они окончены в короткое время, но для долгого времени. По совершенству каждое из них уже тогда казалось древним; но по своей свежести они кажутся исполненными и оконченными только в настоящее время. Таким образом, их вечная новизна спасла их от прикосновения времени, как будто творец дал своим произведениям вечную юность и вдохнул в них нестареющую душу" (Плутарх. Перикл, 13).

Нет оснований сомневаться в том, что в основе композиции Акрополя лежал единый план, в который, однако, во время его осуществления могли вноситься те или иные изменения.

Ансамбль Акрополя должен был увековечить победу греческих государств над персами, их героическую освободительную борьбу с иноземными захватчиками. Тема борьбы, победы и военной мощи является в Акрополе одной из ведущих. Она запечатлена в образе Афины Промахос, стоящей на страже и увенчивающей всю композицию ансамбля, в образе Афины Лемнии со шлемом и копьем в руках и, наконец, в статуе Бескрылой Победы, названной так, по свидетельству Павсания, потому, что деревянная статуя богини в храмике была изображена без крыльев, чтобы она не могла покинуть афинян. Тот же мотив звучит и в сценах схваток греков с кентаврами и амазонками, которые на метопах Парфенона и на щите Афины Девы символизируют борьбу с персами.

Вторая идеологическая линия, заложенная в архитектурных образах Акрополя, непосредственно связана с политикой Перикла. Его памятники должны были воплотить идею гегемонии Афин как передового общественно-политического и культурного центра всей Греции и как могущественной столицы союза греческих полисов. Ансамбль этот должен был также увековечить победу наиболее прогрессивных тенденций в общественном развитии полиса, которую в середине V в. до н. э. одержала афинская рабовладельческая демократия над наиболее косными элементами господствующего класса — аристократией.

В создании Акрополя участвовали крупнейшие греческие архитекторы и художники того времени: Иктин, Калликрат, Мнесикл, Каллимах и многие другие. Скульптор Фидий, близкий друг Перикла, руководил созданием всего ансамбля и создал важнейшие из его скульптур.

Афины. Акрополь. Вид на Пропилеи

Композиционный замысел ансамбля неразрывно связан с Панафинейскими торжествами и шествием на Акрополь, которые были важнейшим обрядом полисного культа Афины, покровительницы города. В последний день Великих Панафиней, праздновавшихся раз в четыре года, торжественная процессия, возглавлявшаяся наиболее знатными и доблестными гражданами города, подносила Афине священное покрывало — пеплос. Процессия начинала свой путь из Керамика (предместья города), проходила по агоре и двигалась далее по городу таким образом, что на протяжении всего пути к Акрополю участники процессии видели возвышающуюся над городом и долиной скалу, а на ней — Парфенон, который благодаря своим размерам, четкости силуэта и расположению господствовал над всем природным и архитектурным окружением. Акрополь с его блистающими на фоне синего южного неба мраморными сооружениями открывался участникам процессии в самых различных аспектах.

Действительно, миновав рыночную площадь и холм Ареопага, торжественная процессия обходила Акрополь с востока и двигалась затем вдоль его южной стены и далее к западу мимо выстроенного при Перикле Одейона и театра Диониса, примыкавшего к юго-восточному углу холма (в то время это было очень простое сооружение).

Первым сооружением Акрополя, которое открывалось перед процессией, был небольшой амфипростильный храм Бескрылой Победы (Ники Аптерос), кажущийся миниатюрным и воздушно легким по сравнению с мощным выступом крепостной стены — Пиргосом, на котором он поставлен.

Сначала он был повернут к зрителю своим боковым южным фасадом, а когда участники процессии, достигнув западного склона, поворачивались к фасаду Пропилеев, храмик Ники вырисовывался на открытом небе, обращенный к зрителям северо-западным углом. Снизу с этой точки зрения он казался продолжением укороченного южного крыла Пропилеев. Подъем на Акрополь шел зигзагом: сначала по направлению к северному краю Пиргоса, а затем поворачивал к центральному проходу Пропилеев.

Афины. Акрополь. Вид западного фасада Пропилеев и храма Ники Аптерос, вход (по О. Шуази)

Афины. Акрополь. Вид от Пропилей на статую Афины Промахос и Парфенон (по О. Шуази)

Торжественная дорическая колоннада Пропилей возвышалась на вершине крутого подъема между двумя массивами боковых крыльев, повернутых к зрителю своими глухими стенами и раскрывающихся в сторону прохода узкими колоннадами. Пройдя через Пропилеи, процессия оказывалась на верхней поверхности скалы Акрополя, довольно круто поднимавшейся в направлении к Парфенону, расположенному на самой вершине. От восточного фасада Пропилеев начиналась "Священная дорога", тянувшаяся по продольной оси всего холма. Немного левее ее, в тридцати метрах от Пропилеев, стояла колоссальная статуй Афины Промахос. Она господствовала не только над передней половиной Акрополя, но и над расстилающейся впереди долиной.

Справа от "Священной дороги" были святилища Артемиды Бравронии и Афины Органы, покровительницы ремесел и искусств, и длинный зал — халкотека, портик которой, примыкающий к южной стене Акрополя, был обращен к северу.

Видимый в перспективе с северо-западного угла Парфенон был высоко поднят на возвышенной площадке. Девять вырубленных в скале узких ступеней отделяли его от святилища Эрганы. Здесь уместно отметить главную особенность этих ступеней — курватуры, которые, свойственны также всем горизонтальным частям Парфенона. Ступени в скале, высеченные на несколько метров впереди западного фасада храма, расположены не по главной его оси, но сдвинуты влево. И также влево от оси храма сдвинуты вершины их курватур.

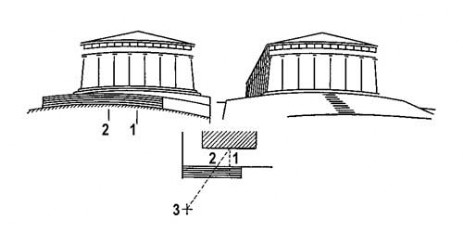

Афины. Акрополь. Схемы фактического и воспринимаемого зрителем положения курватур ступеней и западного фасада Парфенона (по Шуази) 1 — верхняя точка стилобата; 2 — верхняя точка высеченных в скале ступеней; 3 — положение зрителя у входа в святилище Афины Эрганы

Подобная асимметрия, заметная зрителю, стоящему по оси западного фасада Парфенона, не является случайностью, курватуры ступеней кажутся симметричными относительно фасада для всякого, кто выходит на Акрополь из-под восточного портика Пропилей. А именно отсюда зритель впервые полностью охватывает Парфенон взглядом. Именно на эту точку зрения ориентировался зодчий, стремившийся достигнуть впечатления совершенной гармонии и сделать свое произведение столь же живым, как творение природы.

Афины. Акрополь. Расположение построек в VI в. до н. э. (слева) и в V в. до н.э. (справа). Схемы Шуази 1 — место отпечатка трезубца Посейдона и дерева Афины (по преданию); 2 — старый храм, посвященный Афине и Посейдону (так называемый храм Афины Полиады, или Гекатомпедон); 3 — новый храм Афины и Посейдона (Эрехтейон); 4— старый Парфенон (храм Афины Парфенос); 5 — новый Парфенон; 6 — старые Пропилеи; 7 — новые Пропилеи; 8 — статуя Афины Промахос

Далее "Священная дорога" пролегала вдоль северного фасада Парфенона. Проходя мимо колоннады, зритель мог видеть за ней, на стене храма, скульптурный фриз с изображением той самой процессии Великих Панафиней, в которой он участвовал.

Слева, позади статуи Афины Промахос, почти у самого северного края Акрополя и напротив длинной колоннады Парфенона вырисовывался небольшой по размерам, но выделяющийся своей необычайной асимметричной композицией храм Эрехтейон. Полускрытый вначале за невысокой стенкой и купой деревьев Пандросейона, он открывался несколько дальше во всей своей сложности и богатстве, с полуколоннами западного фасада и портиком кариатид у гладкой южной стены. Противопоставление этого здания и Парфенона — одна из самых ярких черт ансамбля.

Праздничное шествие заканчивалось у алтаря Афины, перед восточным фасадом Парфенона, где происходила торжественная передача жрецу принесенного в дар Афине вновь сотканного и богато украшенного вышивкой покрывала (пеплоса), на котором были представлены сцены борьбы богов с гигантами. Таким образом, путем последовательной смены ряда архитектурных эффектов перед афинянами раскрывался вблизи этот ансамбль, составлявший их гордость и славу.