Храм Геры (Герайон) в святилище Зевса в Олимпии

Архитектура античного мира > Архитектура греческой метрополии

Храм Геры (Герайон) в святилище Зевса в Олимпии — важнейший памятник ранней дорики. Это — один из древнейших дорических периптеров, от которого до нас дошли не только фундаменты, но также остатки колоннады, цокольная часть стен и фрагменты керамических украшений. Вместе с тем следует иметь в виду, что храм отстраивался три раза, и мы имеем перед собой лишь остатки третьего из них.

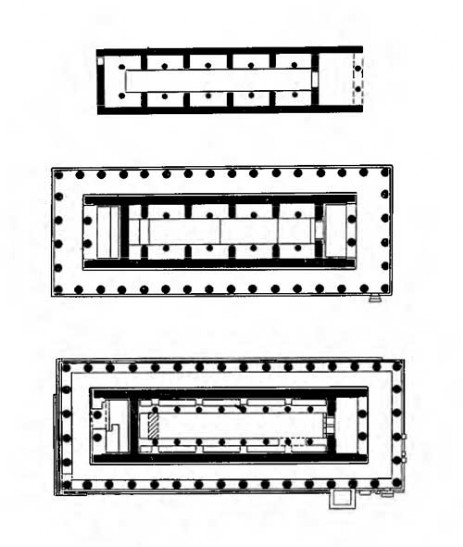

Олимпия. Храм Геры, конец VII — начало VI в. до н. э. Планы

Древнейший храм, датируемый концом VIII в. до н. э., представлял собой прямоугольную целлу с внутренним рядом опор и пронаосом; он еще не имел наружной колоннады и был по плану несколько уже последующих. При постройке второго храма площадь сооружения была увеличена, фундаменты выложены из правильно отесанных квадров. Он имел пронаос, наос и опистодом (самый ранний из дошедших до нашего времени), окруженные колоннадой (6X16 колонн). Это сооружение относится К самому концу VII или к началу VI в. до н. э. (последние работы, посвященные этому вопросу, относят Герайон к началу VI в. до н. э.). При третьей перестройке в начале VI в. до н. э. была сохранена основа плана второго храма.

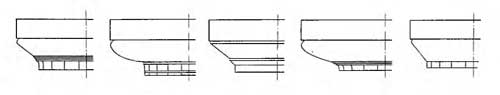

Олимпия. Храм Геры, конец VII — начало VI в. до н. э. Капители различных эпох

Третий Герайон стоял на двухступенчатом основании размером 18,75x50 м по стилобату. Стены храма были выложены на цоколе высотой в 1 м, сложенном из известняка-ракушечника. Наружная сторона цоколя состояла из поставленных на ребро высоких плит — орфостатов, внутренняя — из четырех горизонтальных рядов квадров. Постели этих квадров были заглублены, и они соприкасались друг с другом только гладко притесанными краями. Лежавшая на цоколе часть стены была выложена из кирпича-сырца. Чтобы служить надежной опорой перекрытия, она должна была иметь значительную толщину, чем объясняется также большая толщина цокольной части. Остатки этой сырцовой кладки при раскопках были обнаружены в виде толстого слоя глины, покрывавшей пол наоса и портиков (она-то и сохранила знаменитую статую Гермеса работы Праксителя, некогда стоявшую на одном из пьедесталов в храме). В цокольной части стен можно видеть особые пазы, служившие для установки деревянных связей — своего рода фахверка, скреплявшего сырцовую кладку верхней части. Снаружи стены были оштукатурены. От перекрытия не сохранилось ничего. Вероятно, оно было деревянным.

Олимпия. Храм Геры, конец VII — начало VI в. до н. э. Фасад (реконструкция)

Интересно внутреннее устройство наоса. Его боковые стены имели по четыре выступа в виде коротких стенок, быть может, доходивших до верха наоса. Эти поперечные стенки располагались в плане срответственно колоннам птерона, но в два раза реже; возможно, что их торцы были закреплены деревянными стойками; такие же стойки были и между выступами. Во всяком случае, в наосе имелось два ряда пристенных колонн. Когда в VI в. до н. э. поперечные стенки были разобраны, исчезли и ниши вдоль стен. Наос оказался разделенным на три корабля двумя рядами по восемь колонн.

Первоначальное устройство наоса было связано с дерево-сырцовой конструкцией всего сооружения и напоминает древний храм Артемиды в Спарте с аналогично расположенными столбами, имевшими такое же конструктивное назначение. Это расположение, по-видимому, рассматривалось как традиционное: в классическую эпоху подобные стенки были применены в целле храма Аполлона в Бассах, где они, вероятно, появились исключительно из художественных соображений. Герайон стоит на промежуточном этапе. Здесь эти выступы-стенки, сужая пролет, помогали поддерживать потолок и кровлю, а вместе с тем обогащали продольные стены целлы. Образованные таким образом ниши могли служить для хранения вотивных приношений.

Расстановка колонн в Герайоне отличается регулярностью, не свойственной дорике позднейшего времени: внутренние и наружные колонны храма расположены на общих осях. Вероятно, это объясняется необходимостью связать в дерево-сырцовой конструкции наружный портик и деревянный каркас целлы.

Наружные колонны Герайона, часть которых сохранилась до нашего времени, очень сильно различаются между собой пропорциями и формой капителей. То обстоятельство, что Павсаний во II в. до н. э. видел еще в описфодоме одну дубовую колонну, дало повод предположить, что первоначально все колонны третьего храма тоже были деревянными и лишь постепенно заменялись каменными, каждый раз в стиле соответствующего времени. Во всяком случае, стилевые отличия и размеры колонн настолько разнообразны, что их разновременность не вызывает сомнений. По мере своего разрушения колонны заменялись новыми, отразив в своих формах развитие архитектуры начиная с VII в. до н. э. и кончая эпохой римского владычества.

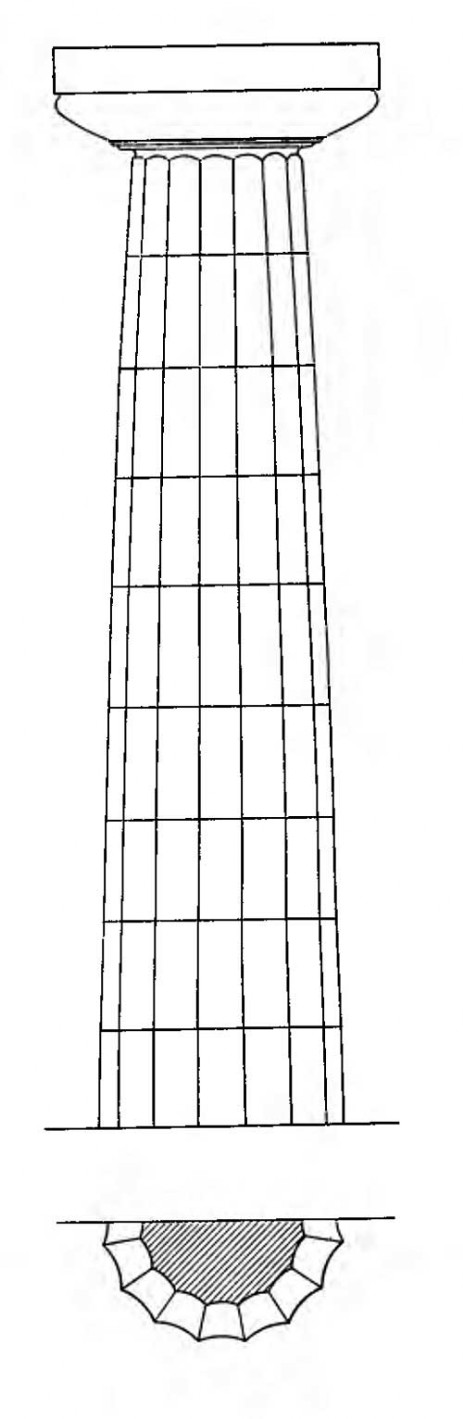

Олимпия. Храм Геры, конец VII — начало VI в. до н. э. Колонна, акротерий третьего храма

Олимпия. Храм Геры. Вид руин

Сохранившиеся колонны составлены из двух или нескольких барабанов; материалом для них (и других каменных частей храма) послужил ракушечник, покрытый штукатуркой. Их диаметр колеблется от 1,01 до 1,29 м. Число каннелюр и глубина их тоже различны. Наиболее древняя из сохранившихся колонн, вторая с западного угла, имеет 16 каннелюр и гладкую шейку под эхином раннеархаической формы. Энтазис ее очень значителен. Это единственная колонна, которую можно отнести к VII в. до н. э.

Начиная с этого времени все изменения, характерные для дорической колонны, нашли свое отражение в Герайоне. Особенно показательны в этом отношении капители. Их вынос уменьшается, профиль эхина приобретает большую упругость. В Герайоне нет соответствия между осями колонн и расположением плит стилобата. Эта черта встречается лишь начиная с поздней архаики. Пролеты в осях на торцовых сторонах храма колеблются от 3,51 до 3,65 м, на длинных сторонах они уже — от 3,2 до 3,3 м. Аналогичное соотношение было принято в дорических храмах Сицилии.

Важно отметить, что угловые интерколумнии Герайона были сужены на 20—30 см по сравнению с соседними. Это первое сужение, отмечаемое в греческом зодчестве. Очевидно, при подведении отдельных каменных колонн под деревянный архитрав они ставились примерно заподлицо с наружной стороной архитрава и таким образом сдвигались с его оси к стенам целлы. То же происходило и по торцовым сторонам храма, из-за чего все угловые пролеты, измеренные в осях колонн, оказались уменьшенными. Так совершенно естественно родилось сужение угловых интерколумниев, встречающееся во всех храмах материковой Греции и ставшее в дальнейшем обязательным приемом, обеспечивавшим упорядоченное расположение триглифов в дорическом триглифно-метопном фризе.

Олимпия. Храм Геры. Вид руин

Судя по наличию пазов, вырезанных в цокольной части стен и в плитах пола, торцы стен пронаоса для защиты их сырцовой кладки от разрушения были обиты досками. В дальнейшем эта обшивка, аналогичная обшивке ант в архитектуре эгейского мира, дала постоянную форму дорическому анту, всегда имевшему раскреповку и очень узкий торец сбоку.

Гейсон храма имел еще слаборазвитую форму (с косой подрезкой, без мутул); нависавшая часть была окрашена снизу в черный цвет.

Уже самый ранний из строившихся на том же месте храмов имел двускатную кровлю, крытую черепицей. Об этом свидетельствуют найденные фрагменты терракотовых частей, являющиеся одними из самых ранних примеров архитектурной терракоты.

Кровлю позднего Герайона также покрывала черепица. Плоские черепицы (солены) были слегка вогнуты; перекрывавшие швы калиптеры имели полуциркульное сечение. Полукруглые антефиксы украшал расписной пестрый узор по черному фону. Посредине они имели выпуклую розетку. Фронтон был увенчан большим круглым акротерием с зубчатыми краями. Диаметр его достигал 2,31 м, свидетельствуя о высоком керамическом мастерстве того времени. Акротерий особыми связями (подпорками) был скреплен с огромной коньковой черепицей. Роспись акротерия состояла из очень красивого чередования кругов геометрического узора — то светлого по темному фону, то темного по светлому. Под двускатной кровлей в Герайоне имелось, по-видимому, еще горизонтальное потолочное перекрытие (о существовании потолка известно из текста Павсания (V, 20, 4).