Подземная базилика. Митреум. Храм Солнца. Храмы провинции

Архитектура античного мира > Римская империя. Общественные сооружения

В I в. до н. э. в Риме у Порта Маджоре последователи одного из мистических культов соорудили трехнефную подземную базилику с апсидой и вестибюлем. Неправильность расположения столбов вызвана необычным способом постройки базилики. По контуру стен и столбов были вырыты глубокие траншеи и колодцы, залитые бетоном. Земля была использована как литейная форма также при возведении арок между столбами и цилиндрических сводов перекрытия. Освобожденный затем от земли интерьер базилики, освещавшийся светом из вестибюля, был покрыт тонким стуковым декором и росписями.

Рим. Базилика у Порта Маджоре, I в. н. э. План

Особым видом культовых сооружений были митреумы, распространившиеся в последние века империи. Сохранилось много митреумов в Риме, Остии, Капуе и других городах Италии и провинций. Митреумы были подземными святилищами вытянутой прямоугольной формы с нишей в глубине, имитирующей грот и содержавшей изображение Митры, убивающего быка, с алтарем перед ним и возвышением вдоль стен с ложами для молящихся (митреум в Сердике, совр. София). Иногда, как в митреуме терм Каракаллы, в центре пола имелся бассейн, куда стекала кровь жертвенных животных. Обряды происходили во тьме и при свете факелов и завершались трапезой. Главным центром митраистов Рима был митреум императорской виллы (II в.), замечательный стуковыми рельефами и росписями. Он был раскопан под церковью Санта Приска на Авентине.

Последователи иудаизма строили синагоги — здания базиликального типа, обычно трехнефные, со скамьями вдоль стен и фасадом, ориентированным на Иерусалим. Одна из них сохранилась в Остии (I в. н. э., в перестройке IV в.).

Во 2-й половине III в. в римской религии созрели условия для замены политеизма монотеизмом. Первая попытка в этом отношении была предпринята императором Аврелианом, который пытался ввести в империи единый культ Солнца.

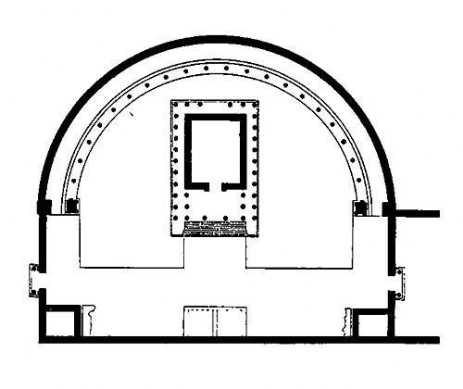

Рим. Храм Солнца, III в. н. э. План (по рисунку Палладио)

Сердика (София). Митреум. Реконструкция

В это время в столице были сооружены два храма Солнца, оба круглые периптеры: один — в Большом цирке, другой — близ Фламиниевой дороги, дошедший в зарисовке Палладио. Последний был поставлен в центре большого прямоугольного двора, обнесенного каменной оградой с экседрами. Декоративные детали ансамбля, видимо, выполнены сирийскими мастерами.

В последнее столетие империи в Италии почти прекратилось строительство новых храмов. Это было вызвано как упадком официальной религии, так и общим катастрофическим положением государства.

Культовая архитектура в провинциях, даже глубоко романизованных, была теснее, чем другие типы сооружений, связана с местными традициями. Это объясняется тем, что подчинение Риму мало затрагивало эту область жизни, ибо римский политеизм вполне допускал существование у каждого народа своих богов. Конечно, внедрение римлян и основание римских городов сопровождалось строительством Капитолиев, а в поклонении жителей завоеванных областей римским божествам выражалась их лояльность Риму.

Но часто сами римляне, попавшие в ту или иную завоеванную область, начинали поклоняться также и местным божествам в местных храмах. Античный политеизм нередко приводил к отождествлению местных божеств с римскими, и возникавший таким образом синкретизм порождал иногда смешение римских и местных черт в архитектуре храмов.

Благодаря всем этим обстоятельствам общая картина развития культовой архитектуры в провинциях была достаточно пестрой. Типичным примером может служить Галлия. Очень сильная романизация провинции вызвала строительство большого числа римских храмов (преимущественно псевдопериптеров), наиболее ярким образцом которых был Мэзон карре в Немаузе — храм, построенный в 20—19 гг. до н.э. и посвященный позднее Гаю и Юлию Цезарям.

Немауз (Ним, Галлия). Мэзон карре, 20—19 гг. до н. э. Общий вид

Другим примером храмов этого типа является храм Августа и Ливии (первоначально храм Августа и Ромы) во Вьенне, также датируемый августовским временем. Кроме них, в Галлии было множество храмов, по формам не имеющих ничего общего с греко-римскими типами. Они нашли распространение по всей империи, поскольку в них поклонялись восточным божествам, получившим признание как в Риме, так и во всех провинциях.

Дугга. План храма Юноны Целестис, III в. н. э.

Наконец, существовали местные формы храмов. К ним в первую очередь относятся грандиозные башнеобразные святилища. Ротонда с внутренним диаметром 21 м и сохранившейся высотой 27 м, окруженная высоким портиком и помещенная внутри перибола, — таково устройство обычного храма этого типа (Везунна, совр. Перигё, II в. н. э.). Господствующим был тип круглой башни; реже встречаются и квадратные в плане храмы (так называемый храм Януса в Августодуне). Аналогичные храмы известны и в Британии.

Другим местным типом храма был так называемый фана. Этот небольшой храм обычно строился в лесу и имел квадратную в плане целлу с входом, оформленным на восточной стороне.

Эти храмы встречаются в Галлии, Германии и Британии. Наконец, имелись храмы, в которых смешались местные и римские черты.

Дугга. План храма Сатурна, III в. н. э

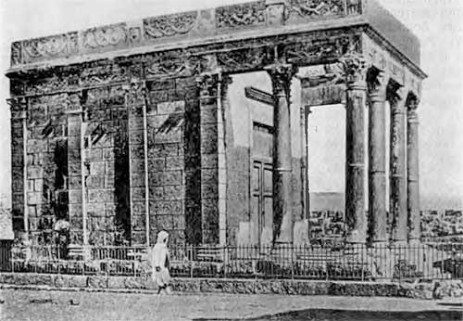

Тевеста (северная Африка). Храм, начало III в. н. э.

Аналогичным было положение и в других провинциях. Так, в северной Африке было много типично римских храмов. Храм в Тевесте (совр. Тебессе, начало III в. н. э.) чрезвычайно близок храму Немауза, но отличается от него своеобразной декоративной обработкой аттика. В архитектуре некоторых храмов явно проглядывали не римские, а восточные — сиро-финикийские черты. Таков храм Сатурна (Ваала) в Дугге, состоявший из роскошного вестибюля, перистйльного двора и трех расположенных в ряд помещений на северной стороне его. Культ отправлялся во дворе вокруг изображения божества, возможно, имевшего форму бетиля (конического камня).

Своеобразное сочетание местных и римских черт демонстрирует храм Юноны Целестис (Небесной) в этом же городе. Центром святилища служит типичный римский периптер коринфского ордера посреди полукруглого перибола.